En esta nota el compañero Lennie, atento a las voces en El Viento Común, que intervienen sobre los dilemas contemporáneos de la tecnología en términos políticos, pone el foco en la soberanía tecnológica. El Día de la Independencia es una buena ocasión para pensar al respecto. A su modo, esta intervención dialoga con otras en este mismo número: con la de Kaufman sobre el mundo electrodependiente, la de Sleiman sobre la tradición del pensamiento argentino acerca de la ciencia y la tecnología, y con la nota del Salieri de Weinzenbaum. ¿Por qué es importante evocar a San Martín para pensar sobre la tecnología en el mundo contemporáneo? ¿En qué medida Scalabrini Ortíz puede ser evocado para pensar sobre lo que llaman IA y la distribución global de sus centros de datos?

“Todo lo que nos rodea es falso e irreal, falsa la historia que nos enseñaron, falsas las creencias económicas con que nos imbuyeron, falsas las perspectivas mundiales que nos presentan, falsas las disyuntivas políticas que nos ofrecen, irreales las libertades que los textos aseguran.”

Scalabrini Ortiz

Debía ser el 2000, más o menos. La cola de los noventas, el fin de la historia, neoliberalismo al palo. Los partidos políticos no podían convocar ni a una asamblea de acreedores. Los que militábamos lo hacíamos a la intemperie, en espacios silvestres que iban creciendo cada vez más. Desde el pie, decíamos, con Zitarrosa de fondo. Desde laburos de base de la iglesia a movimientos de trabajadores desocupados, educación popular, comedores, centros culturales, sociedades de fomento.

En zona norte de la Provincia de Buenos Aires había un armado piola. Las Tunas, Los Troncos, Rincón de Milberg, Brown. Una camada militante que rondaba los 20 años hacía sus primeras experiencias, con los pies en el barro y necesidad de pensar una política revolucionaria para una realidad que nos partía.

En el local de ATE de San Fernando, Norberto Galasso nos hablaba sobre el 9 de julio y la independencia inconclusa.

Seamos libres, lo demás no importa nada.

En 1816, el Congreso de Tucumán declara la independencia, marcando un momento decisivo en la lucha de las Provincias Unidas del Sur. San Martín se convierte en la figura central de esta etapa: no retrocede ante la ofensiva reaccionaria que avanza desde 1814, sino que lanza un plan revolucionario y continental —cruzar los Andes, liberar Chile y Perú— con el objetivo de lograr la independencia total de América del Sur.

La relación de fuerzas es pésima. No hay condiciones para este plan, tiene que crearlas. San Martín encarna entonces una combinación única de radicalidad política y planificación estratégica. Desde Mendoza organiza el poder: crea el Ejército de los Andes, establece impuestos extraordinarios, expropia a sectores opositores y moviliza todos los recursos disponibles. Su proyecto es popular, convoca a gauchos, negros, indios y mestizos, y se enfrenta a las elites locales. La causa americana no es solo nacional, sino profundamente latinoamericana. Su apuesta es la unidad, la soberanía y la construcción de una patria grande.

La tecnología como terreno de disputa

En 2008, en una reunión en FM La Tribu, se estaba dando una articulación muy potente. Organizaciones culturales, sectores ecologistas, hackers, comunicadores, artistas y trabajadores cooperativos coincidían en un mismo espacio. Nosotros participábamos desde RedPanal, un colectivo de música libre. La hipótesis que, de forma intuitiva, articulaba todas esas presencias era novedosa: en el mundo contemporáneo, las nuevas tecnologías estaban funcionando como herramientas de apropiación de lo común. Como alternativas, se proponían el software libre, los bienes comunes, la defensa del procomún.

Capitalismo de vigilancia, de plataformas, cognitivo, informacional, tecnofeudalismo, extractivismo de datos: son conceptos que fueron surgiendo para nombrar esta nueva etapa del capitalismo global, marcada por la incorporación masiva de la población al uso de tecnologías digitales que permiten la extracción, el análisis y la sistematización de información, transformándola en plusvalía digital apropiada por un puñado de empresas a escala planetaria.

La inteligencia artificial representa un salto cualitativo en este proceso. Es una estructura central del nuevo régimen de acumulación: un dispositivo formidable de extracción global de valor, que reorganiza las formas de explotación, cercamiento y desposesión en todos los planos de la vida social. Su eficacia es tal que permite extraer valor incluso de aquello que nunca había sido mercantilizado: tus hábitos, recorridos, conversaciones, búsquedas, clics, desplazamientos en pantalla. Todo esto, sin consentimiento ni compensación para quienes generan esos datos.

En términos materiales, la IA requiere una inversión masiva de capital en infraestructura: centros de datos equipados con tecnología de alto rendimiento (como GPUs), que además consumen cantidades asombrosas de energía y agua. La próxima vez que alguien diga que “el mercado resuelve”, hay que recordar que hay apenas cinco empresas a nivel global que desarrollan esta tecnología, con todo ese costo económico y ecológico a cuestas.

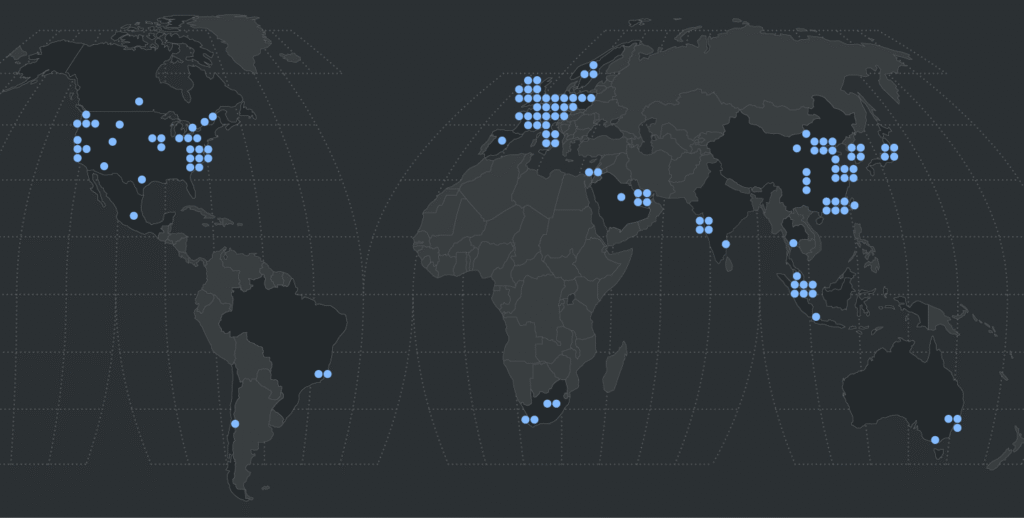

En este mapa puede observarse la distribución asimétrica de los centros de datos de inteligencia artificial a nivel internacional. Gran parte del sur global aparece en la sombra, fuera de la carrera por la disputa del futuro.

Soberanía tecnológica e independencia nacional

No hay futuro posible sin desarrollo tecnológico. Argentina cuenta con una rica trayectoria en este campo, respaldada por un destacado sistema científico-tecnológico, sostenido por las universidades públicas y el CONICET; infraestructura estatal como la Red Federal de Fibra Óptica; desarrollos estratégicos en energía nuclear (CNEA), tecnología satelital (ARSAT, INVAP) y capacidad misilística (Proyecto Cóndor). Se trata de un entramado valioso que, pese al daño ocasionado por sucesivas gestiones neoliberales, aún resiste y tiene potencial para ser revitalizado con nuevos objetivos.

También contamos con recursos naturales clave, cada vez más codiciados a nivel global: alimentos, agua, litio, minerales de todo tipo, fuentes de energía tradicionales (como hidrocarburos), no convencionales (shale oil y gas) y alternativas (solar, eólica, hídrica). Frente a esto, conviven dos caminos posibles: la tentación del extractivismo o la oportunidad de generar valor agregado en cada eslabón de esas cadenas.

En el campo tecnológico existe un ejercicio habitual: imaginar cómo funcionaría una herramienta si pudiera desarrollarse sin limitaciones técnicas ni restricciones de ningún tipo. Esa libertad permite que emerjan ideas verdaderamente disruptivas, no atadas a lo real como ancla. Tal vez, para pensar la política, deberíamos animarnos a hacer lo mismo: imaginar de forma “mágica” un futuro diferente.

¿Qué pasaría si avanzamos en la creación de plataformas públicas que ofrezcan mejores servicios para los usuarios y mejores condiciones de vida para los trabajadores? ¿Plataformas similares a EBay, Rappi o Uber, pero con algoritmos transparentes y más justos? La experiencia de Cuenta DNI muestra que ese camino es positivo.

¿Y si impulsamos redes P2P autogestionadas para poner en contacto productores agroalimentarios con consumidores? ¿Para fomentar la producción y difusión cultural nacional?

¿Qué pasaría si aplicamos sistemas de inteligencia artificial para erradicar la pobreza y el hambre en el país? ¿O si usamos esas herramientas para fortalecer la salud pública con una lógica sanitarista, promoviendo la participación ciudadana en la definición de las políticas a implementar? ¿No servirían estas tecnologías para promover instancias de presupuesto participativo que radicalicen nuestra democracia? ¿Producción de tecnología educativa para fortalecer las trayectorias de nuestras infancias de forma cuidada?¿Dispositivos de alerta para situaciones de salud mental? ¿Sistemas de alerta temprana para catástrofes climáticas con base en datos abiertos? ¿Inteligencia artificial para combatir la fuga de capitales? ¿Mapas colaborativos de necesidades sociales para priorizar políticas públicas?

Los modelos de inteligencia artificial se entrenan con información generada por las personas que los usan. ¿No va siendo hora de plantear una renta básica universal financiada por las empresas que utilizan esos datos como insumo principal?¿La reducción de la jornada laboral en base a la distribución de la renta generada socialmente?

¿Y si incorporamos a las universidades públicas y al Conicet en la planificación, el desarrollo y la implementación de estas propuestas?

Las posibilidades que se abren son enormes. Es posible pensar otro futuro. El desafío es animarse a crear, a imaginar, sin ataduras, cómo hacemos para poner la tecnología al servicio de la soberanía, la justicia social y la independencia nacional.

Resuena San Martín. Crear las condiciones para un esquema de creciente soberanía en el mundo actual, que tiene la base tecnológica como un espacio central de disputa. Estado, planificación, función social de la propiedad, organización. El gobierno libertario desarma el sistema científico-tecnológico, destruye el presupuesto a universidades, persigue al Conicet, desinvierte en infraestructura. Es un plan, que están ejecutando enérgicamente.

Seamos libres, lo demás no importa nada.

Buenos Aires, julio de 2025