El Salieri de Weizenbaum comparte con nosotros esta contribución; una réplica a una nota anterior publicada por nuestra compañera Asja Lãcis en el número inicial de El Viento Común. El título de la nota de Lãcis prometía más de lo que daba, acaso y con éxito para provocar a los salieris de Weizenbaum e impulsarlos a enviar sus voces hacia el viento común del debate político contemporáneo. Por eso Lãcis y sus compañeros del colectivo editor de esta revista nos alegramos tanto cuando recibimos esta réplica que promete continuar en números siguientes. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la “IA”? ¿Cómo emprender un camino para pensar sobre estos cambios tecnológicos desde una perspectiva política emancipatoria? ¿Qué podemos pensar sobre la historia política de la técnica? ¿Cuáles son las políticas públicas y sociales que debemos imaginar para responder a las mutaciones contemporáneas en el umbral?

Siempre es bienvenida una publicación que se proponga abordar lo político, más aún en estos tiempos de prodigiosa orfandad de ideas donde campean a sus anchas concepciones ultramontanas y apelaciones esotéricas. Esta era del capitalismo posindustrial, caracterizada por las falacias intelectuales del solucionismo y el epocalismo, donde todo se desplaza con increíble celeridad solo para permanecer aparentemente en el mismo sitio, nos coloca a quienes pensamos —y pretendemos actuar— en sentido emancipatorio en la necesidad de encontrar y desarrollar instrumentos adecuados para analizarla.

En el dominio del capitalismo posindustrial, el último medio siglo, lo digital ha pasado a ocupar el centro de las percepciones simbólicas, de las relaciones entre humanos, y de los mecanismos de absorción del cada vez mayor excedente de capital financiero. Por supuesto, ese fenómeno no es casual ni anula la base material que sigue vivita y coleando, pero un protoanálisis escapa al limitado espacio de este texto; volveré sobre el punto, si los editores de El Viento Común tienen la gentileza de seguir invitándome. Cada quien tiene un territorio de indagación, más ancho o más estrecho, y el mío está donde confluyen las tecnologías digitales y el entramado sociopolítico.

En el último lustro, poco más o menos, el “salto paradigmático” (Thomas Kuhn se revuelca en su tumba) es el de la “inteligencia artificial”. ¿Se trata de un cambio estructural en la tecnología, o es una nueva moda de los parripollos, la cerveza artesanal o los cafés “de especialidad”? ¿Qué política tienen estos artefactos?

Vale la pena citar extensamente aquí a Langdon Winner: “Ante las extraordinarias transformaciones tecnológicas y sociales de mediados del siglo XIX, Karl Marx estudió cuidadosamente la situación y propuso una respuesta contundente para los trabajadores afectados. Por desgracia, no existe un pensador y activista equivalente para la revolución de la IA a la que nos enfrentamos hoy en día.”

De los párrafos anteriores se deducirá fácilmente con qué avidez me sumergí en un artículo del primer número de esta revista: “Para una historia política de la IA”. Un texto cuyo título espera incursionar en la historia política del sistema sociotécnico que hoy ocupa el centro de las observaciones, escrito por alguien que apela al seudónimo de Asja Lācis, la vanguardista teatral letona tan cercana a Walter Benjamin, prometía pistas para empezar a desentrañar las preguntas. Desafortunadamente, la promesa no se ha concretado.

No abusaré de este espacio entrando en detalles sobre los errores u omisiones del artículo (no faltará ocasión para discutirlo mano a mano y cordialmente), aunque señalaré que me decepcionó profundamente que no abordara ese impreciso fenómeno sociotécnico que corre con el nombre de “inteligencia artificial”. Y sin embargo, como en estos tiempos de confusión todo es útil si sirve para motivar reflexiones, aquellas cosas en las que el artículo de seudo-Lācis fracasa ayudan a construir interrogantes y esbozos de un programa analítico. Ahí vamos:

- En primer lugar, “inteligencia artificial” es un gato negro (que tal vez no exista) dentro de un cuarto oscuro. Un término creado por John McCarthy en 1955 porque ‘Automata Studies’ sonaba bastante poco marketinero para conseguir financiamiento estatal en los tiempos de la Guerra Fría. Lo que hoy está en el discurso público como ‘IA’ es solo una de las múltiples posibles variantes técnicas del campo, los sistemas generativos de aprendizaje automático a los que con acierto e ironía se ha llamado “loros estocásticos” (Bender et al.)

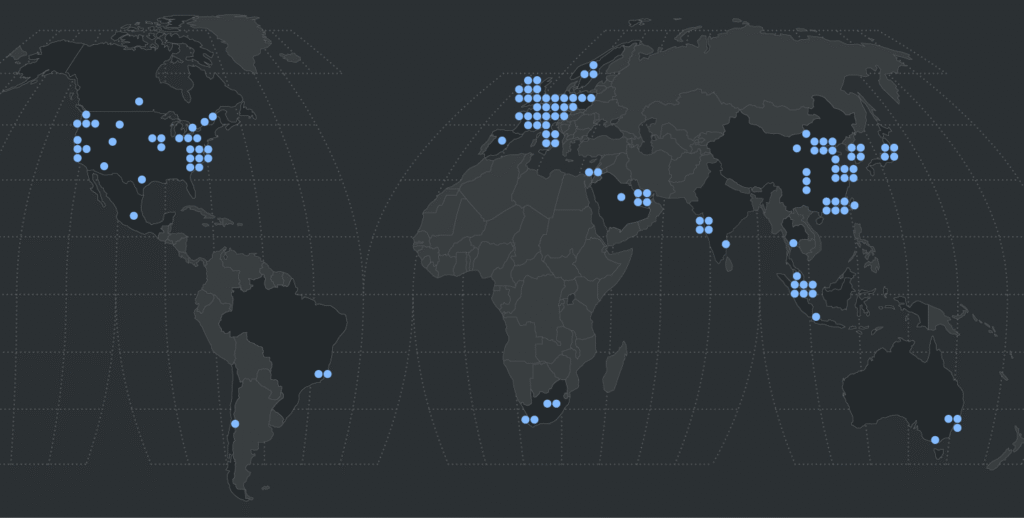

- La dirección de la investigación y el desarrollo en la IA generativa no es casual ni inocente. Se apoya en uso extensivo de enormes recursos que solo son asequibles a un puñado de grandes corporaciones, es terreno de disputas por la hegemonía global, e impone enormes costos ambientales y fronteras simbólicas en las periferias.

- Estos sistemas sociotécnicos plantean al menos tres grandes interrogantes filosóficos: ¿es posible la inteligencia artificial general? ¿son intrínsecamente peligrosas las máquinas “inteligentes”, y suceptibles de comportamientos éticos? ¿puede una máquina adquirir conciencia, una mente, y estados mentales?

- Pero también plantean interrogantes tal vez más acuciantes sobre la distribución de poder, la asignación de recursos y las dinámicas de construcción de la verdad. ¿En qué sentido operará la sustitución evolutiva de “es cierto porque Google lo dice” por “es cierto porque lo dice ChatGPT”?

- Enfrentamos visiones contrapuestas. Nos resulta relativamente sencillo darnos cuenta que la visión tecnoptimista de la ideología de Silicon Valley apunta al reforzamiento de los mecanismos de control en los que se sustenta este capitalismo posindustrial en estado de excepción permanente; pero debemos evitar la reacción ingenua del pánico moral. Sí, recordamos bien a Audre Lorde: las herramientas del amo nunca demolerán la casa del amo; y sin embargo, la reapropiación de esas técnicas sí puede servirnos para construir herramientas nuevas. ¿Cuál es, en ese caso, el conjunto de alternativas posibles desde la periferia del mundo?

- Enfrentamos también un problema que evoca aquella antiquísima parábola sobre los ciegos intentando describir un elefante: opinamos desde distintas perspectivas sobre un objeto que es una caja oscura que a duras penas conocemos, o desconocemos totalmente. Por eso es una tarea perentoria que quienes nos dedicamos a interrogar lo político y accionar sobre ello adquiramos al menos las capacidades técnicas esenciales para saber de qué hablamos.

- Cabe preguntarnos si la comoditización de los sistemas generativos realiza a la perfección aquello que Marx describe en el “Fragmento sobre las máquinas” de los Gründrisse: “una vez adoptados en el proceso de producción del capital, los medios de trabajo pasan por diferentes metamorfosis, cuya culminación es la máquina, o más bien, un sistema automático de maquinaria (…), puesto en movimiento por un autómata, una fuerza motriz que se mueve a sí misma; este autómata consiste en numerosos órganos mecánicos e intelectuales, de modo que los propios trabajadores no son más que sus eslabones conscientes.”

Como se ve, el camino está lleno de interrogantes y comenzar polemizando sobre una opinión previa no es mal modo de emprenderlo, porque del disenso honesto nace la síntesis y con la síntesis se avanza. Si los tiempos y la paciencia de los editores de El viento… lo permiten, esta breve nota es solo el comienzo de una serie donde intentaré abordar este terreno tan crucial como apasionante.

Buenos Aires, julio de 2025