Para este número de El Viento Común, Cecilia Sleiman compartió con nosotros esta contribución en la que nos introduce a perspectivas clave en la tradición del Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo (PLACTED). Sleiman es docente e investigadora en la Universidad Pedagógica Nacional y es ex Subsecretaria de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, donde ejerció la función pública cuando tuvimos un ministerio dedicado a estos temas de principal relevancia política y económica para el país. En Argentina contamos con una robusta tradición del pensamiento sobre la ciencia, la técnica y su articulación con el Estado y la economía. Los nombres de Jorge Sábato, Oscar Varsavsky y Amilcar Herrera, argentinos nacidos en la década de 1920, son apenas tres de un legado que necesitamos sostener en pie para cuando se dé vuelta la taba.

Mientras que la tecnología brinda expectativas hacia el futuro, la tradición parece hablar meramente del pasado. ¿Es esto así? ¿Qué tradiciones del pensamiento en ciencia, tecnología e innovación pueden orientarnos en tiempos de destrucción del Estado e inteligencia artificial? En el caso argentino, donde contamos con grandes pensadores sobre el desarrollo científico y tecnológico, y con 3 premios Nobel en ciencia, quizás cabe una reflexión acerca del rol de las instituciones públicas y del impacto del financiamiento estatal en la producción de conocimiento. Estamos atravesando un contexto donde el Estado nacional prácticamente ha retirado su apoyo financiero a la ciencia, la tecnología y la innovación, y donde la inteligencia artificial generativa ha sacudido el tablero de la producción de conocimiento. Interesa así visitar ideas legadas en la propia tradición argentina del pensamiento para tratar de acercarnos a los desafíos actuales.

Jorge Sábato propuso el modelo conocido como el “triángulo de Sábato”, que establece una interacción esencial entre el Estado, el sector productivo y el sistema científico-tecnológico para impulsar el desarrollo. Según este enfoque, el Estado tiene un rol crucial como articulador y financiador de la ciencia y la tecnología, mientras que las empresas y las universidades deben colaborar para generar soluciones aplicables a las necesidades nacionales.

En el contexto actual, donde el Estado ha retirado su apoyo a proyectos e inversiones, el triángulo de Sábato enfrenta una tensión considerable, cruje. Si bien podría pensarse en un papel más preponderante del sector privado, donde han emergido nuevos jugadores como los venture capital, es en la orientación y en los objetivos donde las instituciones de la ciencia y la tecnología, las universidades y los centros de investigación deben seguir siendo pilares fundamentales para garantizar que la innovación tecnológica no se limite a intereses de mercado, sino que también responda a las necesidades sociales. Otras fuentes de financiamiento no meramente privadas también se abren camino a la exploración, como los organismos de cooperación o las agencias multilaterales.

Oscar Varsavsky abogó por una planificación científica orientada hacia los intereses nacionales y regionales, en lugar de la réplica o la adopción acrítica de modelos extranjeros. Para Varsavsky, la ciencia debía ser una herramienta para la transformación social y no un mero vehículo para la acumulación de capital.

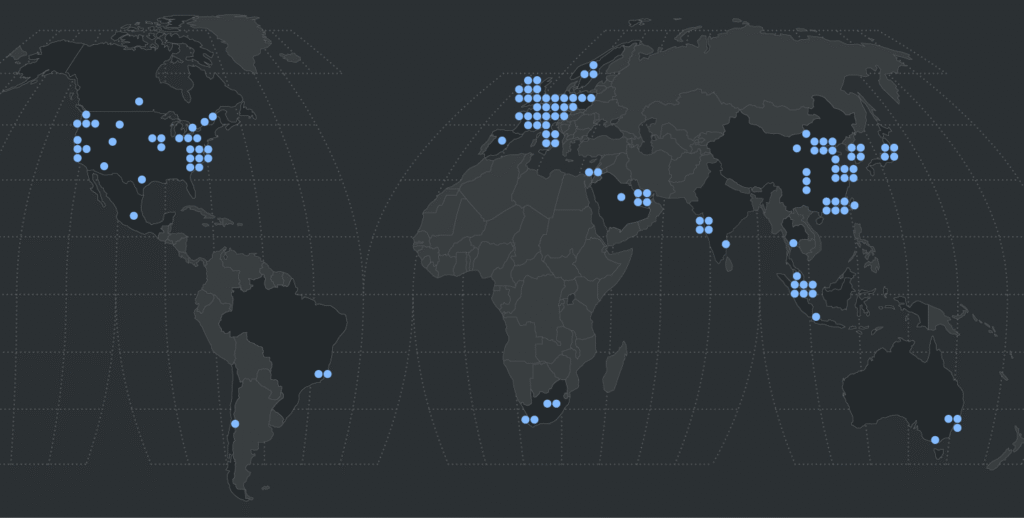

En el presente, su enfoque toma relevancia frente al avance de la inteligencia artificial, dominada por actores globales y corporativos. Las cuestiones legales y éticas alrededor de la regulación de los sistemas IA son definiciones estratégicas que no deben dejarse pasar por alto de parte del Estado. Estas cuestiones éticas incluyen, entre otras, la transparencia en el desarrollo de algoritmos, la protección de los datos personales, la prevención de sesgos discriminatorios y el control sobre el impacto social de estas tecnologías. No se trata solo de cómo se usan los sistemas de IA, sino también de quién decide para qué fines se utilizan. Asimismo, existe en el país una sólida comunidad de investigadores y desarrolladores en el área de la informática, la lingüística y las disciplinas afines a la IA, que habilita la creación de modelos y sistemas que prioricen las realidades y necesidades locales. Poder sostener y hacer crecer este conocimiento con sus actores e instituciones permite promover una soberanía tecnológica en un mundo interconectado.

Por su parte, Amilcar Herrera contribuyó significativamente al debate sobre cómo los países de América Latina podían aprovechar sus capacidades científicas para el desarrollo autónomo. Su modelo subrayaba la importancia de la inversión estatal en investigación aplicada y en ciencia orientada hacia problemas específicos del contexto regional.

En contraste con el modelo planteado por Herrera, en la actualidad Argentina atraviesa un proceso de retiro del Estado en el financiamiento de la ciencia y la tecnología, disminuyendo la posibilidad de desarrollar una agenda científica propia, orientada a resolver tanto los desafíos estructurales del país como los más imperantes. Entre otros, uno de los efectos de este desfinanciamiento es el debilitamiento del vínculo entre el sistema científico y el sector productivo. Una ciencia orientada a resolver problemas concretos del contexto regional implica una articulación activa entre los investigadores, el Estado y los sectores industriales, agrícolas y tecnológicos. Sin ese entramado, la producción de conocimiento queda desvinculada de las necesidades socioeconómicas del país, y se limita a reproducir agendas externas o a subsistir con esfuerzos individuales, ambas opciones inviables para un mayor desarrollo nacional. La falta de inversión sostenida en investigación orientada y desarrollo tecnológico priva al aparato productivo nacional de innovaciones clave, y refuerza su dependencia tecnológica, a la vez que reduce la competitividad de las industrias y limita las posibilidades de generar empleos de calidad, valor agregado y exportaciones con base en el conocimiento.

El legado de estos pensadores destaca la importancia de las instituciones públicas como guardianas del conocimiento y como actores clave para garantizar un desarrollo y una innovación que beneficien a toda la sociedad. Entre esos actores, se destacan las universidades, que son las instituciones que cuentan con experiencia en investigación, en implementación de proyectos, que tienen la infraestructura para investigar y para desarrollar nuevos avances tecnológicos, que han construido alianzas con otras universidades en la región y en el mundo; y que tienen la estructura administrativa para recibir financiamiento internacional y el perfil para que éste no sea únicamente guiado hacia resultados de mercado. Fomentar la colaboración interdisciplinaria para generar soluciones complejas, establecer redes regionales para mitigar la falta de recursos, compartiendo conocimiento y capacidades; promover la democratización del conocimiento para formar nuevos investigadores comprometidos con el desarrollo regional; fortalecer el vínculo con los sectores productivos nacionales como las pymes y las economías regionales que puedan verse beneficiadas por innovaciones locales y estar más abiertos a dinámicas de colaboración que respeten el interés público; identificar nuevas formas de financiamiento y esquemas cooperativos de inversión tecnológica (con marcos regulatorios adecuados); generar procesos de planificación participativa con una diversidad de actores, son algunas de las cuestiones que actualmente realizan las universidades de nuestro país, y que es imperioso mantener y profundizar.

Aunque el financiamiento estatal sea insustituible para ciertas áreas clave de investigación básica y formación de recursos humanos, la falta de apoyo no debe conducir a la parálisis ni a la subordinación. Recuperar un horizonte de futuro implica construir estrategias creativas y colectivas para que la ciencia, la tecnología y la innovación sigan siendo una herramienta de transformación social, incluso en condiciones adversas.

Buenos Aires, julio de 2025